Cultura

L’antica coerenza del cuore

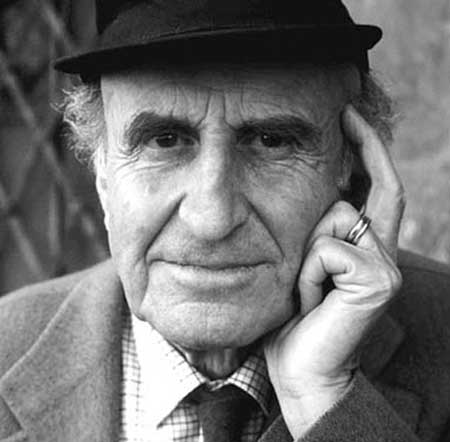

La scomparsa di Manlio Cancogni, giornalista e scrittore controcorrente.

“Mentre il male infuria, negli animi regna uno sgomento che non può trovare risposta se non nella fede. Altrimenti è la disperazione o la follia”.

Questa è l’essenza di Manlio Cancogni, scomparso lo scorso primo settembre all’età di novantanove anni; non solo dell’antico lettore di Manzoni, ma di tutto Cancogni. E questa è la chiave per capire come il brillante, disinvolto giornalista dei laici “L’Espresso” e “Il Corriere della sera” abbia poi scelto di scrivere per “L’Osservatore Romano”. Paradossalmente la chiave sta proprio nelle potenzialità di quella cultura contro la quale talvolta lo scrittore e giornalista metteva in guardia gli amici che lo andavano a trovare nella sua casa di Marina di Pietrasanta.

Lo ricordava lui stesso in uno dei suoi ultimi libri, “Sposi a Manhattan”, quando, come al solito controcorrente, osò “attaccare” – si fa per dire – Boccaccio e innalzare lo “scolastico” e sottovalutato Manzoni agli altari del genio. Un genio “utile”. Mentre la seconda guerra mondiale lo porta a combattere in Grecia, nel treno che lo potrebbe consegnare alla fine, il giovane soldato Manlio legge uno dei due libri che ha portato con sé, il Decameron. Bello, sicuramente, elegante, geniale per certi versi nella descrizione dei giovani protagonisti della “cornice”, che però non riguarda la vita così come essa è, perché, si domanda il giovane soldato, “che avevamo in comune con loro, noi poveri tapini chiusi in quello scompartimento rotolante nella notte in un mondo sconosciuto e ostile che minacciava di inghiottirci senza lasciar traccia nelle nostre vite?”.

Eccolo il punto fondamentale che lo scrittore di razza, prima ancora che il critico, riesce a cogliere. Tutta una bella letteratura fatta di perfezione estetica, di capacità di restituire eleganza e bellezza è però reale? È utile?

Lo so, immagino le reazioni di alcuni lettori: la letteratura è una cosa, la realtà un’altra. Vero. Ma, sembrava voler dire Cancogni, una certa letteratura è veicolata dall’ideologia di un’epoca, dal gusto prevalentemente estetico di un tempo. La vera letteratura, quella che attraversa impunemente i secoli non ha questo limite: è vera per sempre, perché viene dagli abissi altrimenti indicibili del dolore e dell’amore umano. Lenin apprezzava Tolstoj, il “sulfureo” Edgar Allan Poe amava Manzoni. E infatti “I promessi sposi” è l’altro libro che il giovane soldato ha portato con sé nel lungo viaggio al termine della notte, quella reale e quella metaforica della carneficina globale.

Un libro che può anche annoiare perché riesce a cogliere quasi tutti i movimenti del cuore umano, “dice troppo”, come afferma Cancogni, per quanto è capace di andare dentro l’anima e tornare alla luce a raccontarla.

Sorprende questa capacità di penetrare gli abissi. Una capacità che in genere non è negli eclettici come Cancogni, che ha fatto lo scrittore, l’inviato, il giornalista, il critico. Un giornalista impegnato in reportage che a scorrerli adesso ci fanno accapponare la pelle per la loro capacità profetica, come “Capitale corrotta, nazione infetta”, inchiesta sull’Espresso del 1955: se la si legge oggi (è consultabile on line) ci si rende conto che molte presunte rivoluzioni epocali non hanno cambiato un certo modo di gestire la politica.

Amico e sodale di molti mostri sacri della letteratura italiana, da Cassola a Bassani, Cancogni è stato uno scrittore vero, teso a dire i movimenti insondabili dell’animo più che le sue tendenze razionali, che egli considerava banali e non degne di attenzione: i due protagonisti di un suo antico romanzo, “Azorin e Mirò”, facevano “una differenza capitale fra il sentire e il capire. Capire era da tutti, consisteva in un’operazione anonima della mente: ma nel sentire era in giuoco tutto l’essere individuale, la parte più profonda di esso”.

Vincitore dello Strega nel 1973 con “Allegri, gioventù”, Cancogni è stato sempre poco attento al “mercato” e sensibile invece ai motivi dell’anticonformismo, della capacità di rimanere se stesso di contro alle facili persuasioni della massa. Scandalizzando tutti, come quando, lui grande firma del giornalismo laico, dichiarò in un’intervista ad Antonio Gnoli che i suoi articoli migliori li aveva scritti per L’Osservatore Romano.