Cultura

L’incarnazione tra mistero e ragioni

L'incarnazione si attesta come evento radicale e spartiacque nella storia dell'umanità

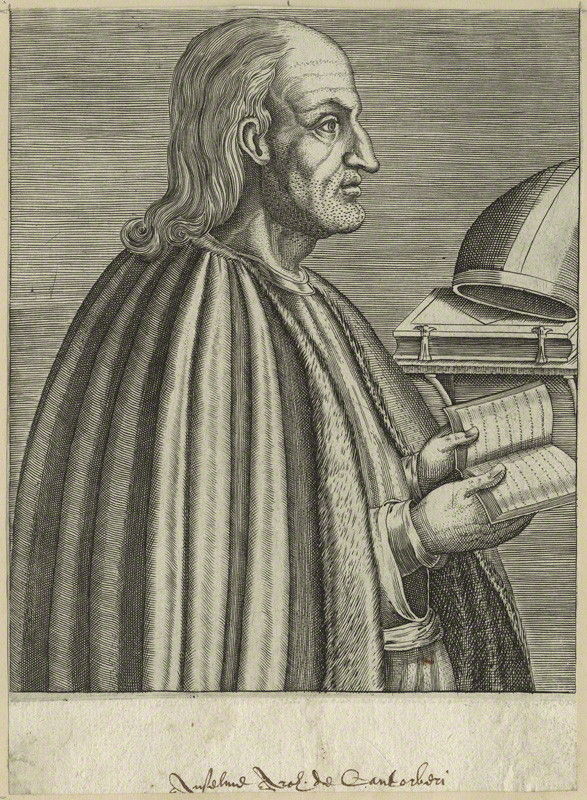

L’incarnazione è il centro della nostra fede cristiana. Nell’evento epocale dell’incarnazione, infatti, tutti i più fondamentali messaggi e significati del cristianesimo trovano la loro definitiva realizzazione (più corretto sarebbe dire, coerentemente a quanto è scritto nel prologo della Lettera agli Efesini, che in Cristo tutte le cose, sia quelle del cielo sia quelle della terra, si ricapitolano). L’amore di Dio per gli uomini (è Dio che ha amato l’uomo e «ha mandato il suo Figlio come vittima di espiazione per i nostri peccati» 1 Gv 4,10), la riconciliazione con Lui (1 Gv 3,5), la partecipazione dell’uomo alla natura divina («perché l’uomo, entrando in comunione con il Verbo e ricevendo così la filiazione divina, diventasse figlio di Dio», 2 Pt 1,4), la salvezza dell’umanità («Dio, infatti ha tanto amato il mondo da dare il suo Figlio unigenito, perché chiunque crede in lui non muoia, ma abbia la vita eterna», Gv 3,16) trovano perfetta realizzazione nel mistero assoluto dell’unione ipostatica del Logos con la carne dell’uomo. Ebbene, l’incarnazione realizza al massimo grado tutti questi punti, attestandosi come evento radicale e spartiacque nella storia dell’umanità. Se già l’uomo costituiva, nel progetto di Dio, l’apice della creazione, il momento culminante dei sei giorni proprio in quanto creatura consapevole e capace di riconoscere e lodare il Padre, la figura di Cristo, incarnazione del Verbo, realizza invece una sintesi che supera quella umana di spirito e materia e che esprime, invece, «l’unione ipostatica (cioè nella Persona divina) e inconfusa» della natura divina con quella umana (G. Tanzella-Nitti, Gesù Cristo: Rivelazione e Incarnazione del Logos in Dizionario interdisciplinare di scienza e fede, Urbaniana University Press, Città del Vaticano, 2002, vol. 1, p. 700). In Cristo Dio entra nella storia dell’uomo realizzando così una filiazione salvifica che pone il piano temporale e secolare in perfetta continuità con la trascendenza del Logos. L’incarnazione, inoltre, consente a Dio, per mezzo di Cristo, di agire nella storia umana non in modo estrinseco ed esteriore – come se l’azione di Cristo fosse assimilabile ad una sorta di «intervento miracoloso» – ma dall’interno. L’incarnazione pone «l’umanità redenta ed il nuovo popolo di Dio in condizione di riportare a Dio tutte le cose quasi dal loro interno, cioè appunto in Cristo, ed utilizzarle secondo la sapienza dei suoi piani salvifici» (G. Tanzella-Nitti, Gesù Cristo, pp. 700-701). Sarebbe impossibile entrare nel merito degli errori che, fin dall’inizio, hanno reso assai travagliato e tortuoso il lento cammino di intellezione e comprensione della natura del Verbo Incarnato. Le eresie cristologiche, delle quali troviamo menzione già nel Nuovo Testamento, hanno man mano assunto le forme più svariate: dalla negazione dell’umanità di Cristo al rifiuto della sua consustanzialità al Padre. Fu negato, in principio, che il corpo di Cristo fosse reale e fu quindi sostenuta la sua “reale apparenza”, poiché era impossibile secondo alcuni che Dio potesse congiungersi con la materia, soffrire e patire al pari di un uomo (questa eresia cristologica, fu combattuta veementemente da Ireneo, Tertulliano e Agostino prende il nome di docetismo). Prospettiva contraria, forse addirittura più pericolosa, fu quella degli ebioniti che negavano invece la divinità di Cristo. Egli fu, secondo il giudizio di queste sette ebraiche, un grande uomo, ma il suo rapporto con Dio fu quello di figlio adottivo, privo cioè di quella consustanzialità che invece è il centro della nostra autentica fede – come si definirà in modo assai chiaro nel Concilio Ecumenico di Nicea del 325 (CCC, n. 465). Si pose fin da subito il problema, assai grave, di definire la natura di Cristo in relazione a Dio. Ci fu un’oscillazione costante tra due prospettive volte entrambe a negare un’identità divina stabile di Gesù. La prospettiva monarchianista (monos archos) considerava Cristo soltanto come una modalità espressiva dell’unico Dio («unico principio») negandogli quindi qualsivoglia tipologia di identità divina determinata. Gli adozionisti, invece, tendevano a considerare Cristo semplicemente come un grande uomo che, per le sue virtù e la sua integrità morale, fu scelto da Dio come figlio adottivo. La ragione umana ha faticato molto per rinvenire il giusto equilibrio che la rivelazione in Cristo pure doveva possedere. In quale tipo di rapporto stanno le due nature di Cristo, quella umana e quella divina? Fu difficile comprendere fin dal principio quale fosse il tipo di unione tra la natura umana e quella divina e la posizione di Nestorio ne fu un esempio calzante, con la sua radicale negazione dell’unione ipostatica delle due nature (errore poi corretto dal terzo Concilio Ecumenico riunito ad Efeso nel 431). Se questi sono soltanto alcuni degli ostacoli che il lento peregrinare della ragione cristianamente ispirata ha dovuto superare, ci sono in verità altri quesiti, non meno complicati rispetto a quelli relativi al rapporto tra le due nature in Cristo, che pure hanno affaticato filosofi e teologi. Uno fra tutti è il motivo dell’incarnazione di Dio. Assai interessante, a questo proposito,è la risposta che a questo quesito ha dato Anselmo d’Aosta (1033-1109). Il vescovo di Canterbury, mediamente conosciuto per il Monologion e il Proslogion, è autore anche di un importante trattato teologico, il Cur deus homo?, che fin da titolo, com’è facile intuire, pone la domanda fondamentale e ineludibile per ogni cristiano che intenda penetrare con la sua ragione il mistero più grande della sua fede. La risposta che dà Anselmo a questo importante interrogativo si articola in cinque passaggi argomentativi che ruotano tutti intorno al fatto centrale della teoria teologica anselmiana: il peccato originale (primo passaggio). Ebbene, considerata dunque la natura divisiva e ostacolante del peccato, causa dell’allontanamento dell’uomo da Dio, Anselmo passa a rilevare la mancata rassegnazione di Dio al fallimento del suo progetto per l’uomo (secondo passaggio) e quindi la volontà di Dio a ristabilire l’ordine che il peccato originale ha turbato (terzo passaggio). Ora, posto che il debito esige una restituzione maggiore rispetto a quanto il disonore del peccato ha sottratto a Dio, Anselmo giustamente rimarca l’impossibilità per l’uomo di «soddisfare» Dio con la restituzione dell’onore di cui l’ha deprivato (quarto passaggio). Pertanto, è necessario che sia proprio Dio a restituire a se stesso l’onore che Gli è stato tolto, dato che l’umanità da sola non è in grado di assumersi questa infinita possibilità (quinto passaggio). È facile notare l’intima coerenza che pervade il procedimento argomentativo anselmiano che riconosce e attribuisce all’incarnazione una forte e chiara intelligibilità. In effetti, l’incarnazione si configura in Anselmo come realizzazione di un processo salvifico necessario per l’uomo ma voluto da Dio. Cristo, infatti, «in forza della sua stessa Persona è il Mediatore ideale tra Dio e gli uomini: essendo uomo può offrire sacrificio a Dio ed essendo Dio il suo sacrificio è di valore infinito» (G. D. Smith, Enciclopedia della dottrina cattolica, Edizioni Paoline, Alba, 1966, pp. 419-420). La prospettiva anselmina stabilisce, dunque, una sorta di circolarità tra Dio e l’uomo che vede in Cristo un momento di sintesi perfetta. In quanto vero Dio, Cristo ha la potenza adeguata per offrire il necessario sacrificio al Padre, e in quanto vero uomo fa sì che sia l’umanità stessa ad offrire quel sacrificio che, invece, da sola non sarebbe stata in grado di dare. La teoria anselmiana ha il grande merito di aver reso intelligibile una dinamica che, per sua natura, sembra sfuggire davvero alle grinfie dell’intelletto indagatore. Eppure, diversi limiti, a ben vedere, la caratterizzano. Innanzitutto la teoria in questione si basa su di un modello assai legalistico (caratteristico dell’assetto giuridico del tempo) che, se in prima battuta può davvero risultare assai calzante, in effetti non necessariamente può essere quello più adeguato a spiegare razionalmente il mistero dell’incarnazione. Inoltre, un altro limite è costituito dalla centralità del peccato intorno al quale si è costruita tutta la teoria anselmiana. In verità sembrerebbe essere assai riduttivo incentrare tutto sulla dinamica colpa-redenzione, senza inquadrare l’intera vicenda dell’incarnazione e della risurrezione pasquale all’interno di quello spirito originale che costituisce la vera novità della teologia del Nuovo Testamento e che vede nell’amore l’essenza del progetto creativo e salvifico di Dio. Il peccato ha sì un ruolo centrale nell’interna vicenda dell’incarnazione ma non esaurisce in effetti la sua autentica finalità che è quella, come ha scritto efficacemente Maurizio Gronchi, di «mostrare che alla peccaminosa fragilità umana Dio ha risposto con la sua amorosa e salvifica vulnerabilità divina» (M. Gronchi, Gesù Cristo, Cittadella Editrice, Assisi, 2012, p. 120).