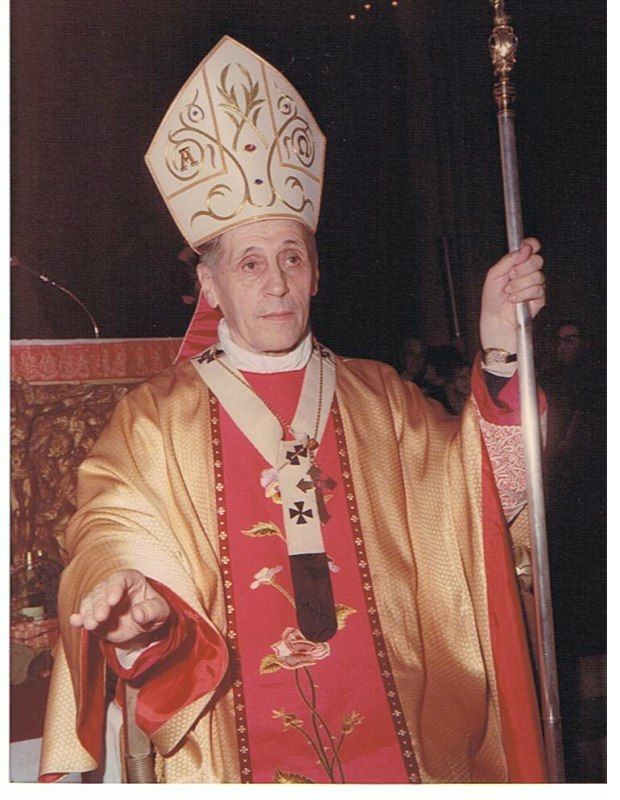

Monsignor Ferro, padre e maestro di vita

Fu pastore e uomo di preghiera che alimentava il ministero con una profonda contemplazione.

Ci sazieremo, Signore, contemplando il tuo volto». La preghiera che la Chiesa pone sulle nostre labbra fu la costante del Servo di Dio Giovanni Ferro. Egli fu soprattutto un permanente in preghiera. Ricordo che, accompagnando monsignor Sorrentino per la prima visita di cortesia in Prefettura, mi impressionò la richiesta del prefetto del tempo, dottor Ciompi, al novello Arcivescovo: «Continui anche lei a farci rivolgere lo sguardo verso l’Alto così come faceva il suo predecessore. Dopo aver dato la soluzione con le sue sagge risposte alle delicate questioni che gli sottoponevo, concludeva il colloquio alzandosi in piedi e, sfregandosi le mani, fissava il cielo con i suoi occhi sorridenti e penetranti. Un invito a invocare l’altissimo e farsi da lui illuminare». Un gesto che molti di noi ci portiamo ancora dentro. Non sempre lo comprendevamo quando portando a lui i nostri problemi ci poneva la domanda: «Hai pregato abbastanza?». Poi lo ritrovavi nella sua cappella per lunghe ore dinanzi al Santissimo sacramento e capivi che la domanda, che ti metteva in crisi, aveva una risposta in quell’icona del contemplativo che si saziava di Dio contemplando il suo volto e incontrando in lui i volti e la storia dei suoi figli. Raramente lasciava scoprire le afflizioni del suo animo, riservando alla preghiera, spesso sofferta e solitaria, il gemito e l’effusione del cuore. Una domenica di agosto del 1977 dovevo accompagnarlo a Santa Venere di Trunca per il saluto di commiato alla gente semplice dei campi. Nelle prime ore dell’alba fu raggiunto dalla notizia che nella notte era morto l’ultimo dei suoi fratelli. Lo trovai in preghiera nella sua cappella. Mi permisi appena di dissuaderlo a fare quella visita e di rinviarla. Mi fissò negli occhi e quasi sussurrando all’orecchio mi disse: «La nostra tribolazione è per la loro consolazione, loro non devono sapere nulla del mio lutto»; e allora partimmo. Nei tornanti di quei monti ha voluto che ci fermassimo per contemplare la bellezza dello Stretto. Poi mi rivolse la domanda: «Che regalo posso fare a questo buon popolo?». «Don Lillo Spinelli assieme ai gruppi giovanili ha fatto la chiesa; ora attendono l’istituzione della parrocchia», fu la mia risposta. «Come segretario del Consiglio Presbiterale – mi disse – fai la convocazione e metti la proposta del trasferimento del beneficio della parrocchia Santa Maria delle Grazie in Perlupo alla chiesa di Santa Croce in Santa Venere di Trunca». Lo annunciò al popolo come ultimo suo dono. Quante volte nella tarda vecchiaia, chi gli stava vicino, ha potuto sorprenderlo, di notte e di giorno a colloquio col Suo Signore e ne ha percepite le parole cariche di sofferenza, di affetto, di abbandono. Don Curatola, allora rettore, che lo amò e lo servì con cuore di figlio, è buon testimone. Non fa meraviglia perciò di poter leggere e interpretare i tratti della sua personalità. Nato a Costigliole d’Asti il 13 novembre 1901, nel cuore del Piemonte, da gente umile, povera ma ricca di ingegno e di fede, monsignor Ferro portò ovunque con sé, per farne dono agli altri, la dolcezza di una formazione umana e cristiana tipica di altre generazioni. La formazione nella Congregazione Somasca, il carisma del Santo fondatore, Girolamo Emiliani, ne plasmarono profondamente l’animo facendolo attento alle necessità degli orfani e dei diseredati come dimostrerà nelle tante opere di assistenza e di carità da lui promosse e fatte crescere. Animo sensibilissimo, non aveva cedimenti né sentimentalismi; conscio della sua autorità e della sua dignità, trattava tutti con rispettoso riserbo, con misurato equilibrio, con paterna bontà. Austero con sé stesso, era però attento alle necessità degli altri, povero senza ostentazione di povertà, era tuttavia sempre dignitoso e quasi solenne, preoccupato soltanto di non essere di peso a qualcuno. Con un senso vivissimo dell’onestà, dell’equità, della giustizia fino allo scrupolo nel rendere conto di ogni minima spesa, di assegnare a ciascuno ciò che reputava dovuto. Solo dei suoi personali risparmi non ha dato conto a nessuno. Tutto era per i poveri. Tutto, dico tutto. Bella la testimonianza di monsignor Agostino nel suo libro Nessuno così padre: «Monsignor Ferro, sempre presente a se stesso, sempre sorridente, era particolarmente riservato. In tanti anni di comunicazione di vita, io pur suo vicario generale, non l’ho mai sentito parlare di sé, delle sue cose, della sua vita. Anche negli spazi di accesso confidenziale, non conoscevo alcuni angoli dell’episcopio. Una volta sola ho avuto la possibilità, per ragioni di ufficio, di entrare nella sua camera da letto, dove era trattenuto da una forte affezione alla gola. Sono rimasto sorpreso di quanto ho visto. Erano passati quasi vent’anni dalla sua venuta a Reggio. Lui aveva un pigiama con su scritto, come si suole fare in alcune comunità religiose: “Padre Ferro”. L’indumento era pulitissimo ma, in qualche punto, consumato, liso e rattoppato. Allora ho scoperto che il vescovo così dignitoso, solenne, era in fondo tale perché “rivestito di Cristo”. Me l’ha mostrato espressivamente in quella “veste”, in quel pigiama con la scritta “Padre Ferro” che, in un certo senso, continuava a rivestirlo da religioso. Questa dimensione inquadra monsignor Ferro. L’animo “religioso” lo custodiva. Si mantenne sempre “povero”, “docile”, “donato”. Non conosceva la ricerca di sé, della comodità, del superfluo. La statura di religioso era sostanziale. Andava sempre all’essenza. Donava sempre tutto ma sapeva, anche con spirito povero e libero, accogliere quanto gli si donava.

Un aspetto che mi ha sempre impressionato di monsignor Ferro è lo stile del suo governo. La ponderatezza e la fermezza delle sue decisioni, la pazienza attesa perché fossero eseguite, il giudizio sereno sulla loro esecuzione davano alla personalità del nostro arcivescovo la dimensione più alta dell’uomo di Dio, saggio e prudente, che infonde per ciò stesso sicurezza e fiducia. Una paternità autorevole e non autoritaria. Un’autorità che, fedele all’etimo, fa crescere “augere”. Ma queste doti non comuni che facevano di lui un uomo di Chiesa, nato per promuovere e guidare, trovavano la loro radice e il loro alimento in una fede semplice e chiara, illuminata e indiscussa, sempre presente e sempre vissuta. Per questa fede egli restò attaccato fino agli ultimi istanti, come albero sitibondo alla sua radice, alle sue pratiche di pietà. Gli ultimi anni furono per lui soltanto preghiera. La celebrazione quotidiana della Santa Messa, negli ultimi tempi la sola partecipazione alla Messa celebrata dal suo fedele, discreto e generoso segretario, monsignor Lia. Le stesse preghiere giornaliere erano per lui momento di improvviso risveglio e gli ridonavano il tono di una presenza discreta, ma esigente e sicura. Per questa fede egli amò e servì con indefettibile fiducia, con piena disponibilità e docile obbedienza la Chiesa del Signore. A Reggio come a Bova, non conobbe riposo, non cercò ricompense: obbedì e volle che si obbedisse con convinzione e non per costrizione, con amore e non per timore. L’arco di tempo del suo episcopato, 1950 – 1977, ventisette anni, vide più volte questa Chiesa e questa nostra terra nel gaudio e nell’afflizione. La Chiesa e la città di Reggio Calabria furono nel travaglio di profonde trasformazioni storiche. Nei diversi momenti la presenza del nostro arcivescovo fu garanzia e riferimento. Egli si protese sempre in avanti con sano realismo, con prudente ottimismo, mai con sfiducia o rassegnato pessimismo. Presente al Concilio con scrupolosa attenzione, ne colse pur con fatica, i più validi fermenti e volle, senza rimpianti, adeguarsi con religioso ossequio a tutte le decisioni. Tornato in diocesi ne intraprese la fedele attuazione, con gradualità, come egli amava esortarci. Fu fra i primi vescovi d’Italia a istituire i nuovi organismi di partecipazione previsti dal Concilio: il Consiglio presbiteriale e pastorale. Mai si fece, pur così anziano, laudator temporis acti, ma seppe rilevare con sobrio giudizio e sano discernimento, le buone qualità dei tempi nuovi, incoraggiando, sperando, pregando. Nella sua giornata terrena mentre era al servizio episcopale non si dava pace, né dava agli altri riposo. Sempre infaticabile e presente. Gli occhi che guardavano in alto non li distoglieva dalla sua gente. Appena un anno dal suo ingresso in diocesi, il 2 dicembre 1950, le alluvioni dell’ottobre 1951 lo vedono, a piedi, a cavallo, con ogni mezzo accorrere ai luoghi del nubifragio. Consola, presiede riunioni per interventi urgenti, apre le porte della sua casa, della curia, del seminario ai senzatetto, presiede lui stesso al servizio dei pranzi, si spoglia della sua croce pettorale per offrirla, come esemplare inizio della costruzione della Casa della solidarietà, a Ravagnese. Una foto ricordo ce lo mostra a cavallo sul greto del Bonamico nella Locride. Era in quell’anno amministratore apostolico a Gerace dopo la morte del santo vescovo Chiappe. Fu per quella chiesa angelo consolatore nella dura prova dell’alluvione. Lo stesso disastro, e ancor peggio, nell’autunno 1953: è ancora il vescovo il primo ad arrivare sul greto del Menga, Oliveto, Valanidi, luoghi impossibili ad essere raggiunti. Accoglie, questa volta, assieme ai senza tetto le 14 prime vittime in cattedrale per le esequie, che lui stesso presiede. Altre non si troveranno più comprese il parroco di Oliveto, don Maisano. Alza la sua voce in difesa della gente vittima non solo degli eventi naturali ma di colpevoli ritardi e dimenticanze riprovevoli per il disastro ambientale. Passa molte ore in prefettura dove le foto del tempo lo ritraggono accanto alle autorità nazionali e locali, conoscitore, lui piemontese, della vera realtà delle nostre popolazioni e del suo territorio; e questo dopo appena tre anni dalla sua permanenza tra noi. Un pastore che, come dice Isaia, «non distoglie gli occhi dalla sua gente» ma soprattutto pone il suo cuore nel cuore dei suoi figli. Avvierà così, dopo la costruzione della Casa della solidarietà, l’apertura di asili in tutte le frazioni della diocesi di Reggio e Bova da Chorio di Rogudi a Roccaforte, a Solano e quanti altri mai, inviando, là dove nessuno voleva andare, le Veroniche del Volto Santo, coadiuvato in questo, dalla grande anima del santo Gaetano Catanoso fondatore della stessa congregazione delle suore; i santi si comprendono e si integrano. Aprì luoghi di carità e di solidarietà al servizio dei deboli, soprattutto degli orfani e dei ragazzi abbandonati, una al Trabocchetto, all’incrocio dell’Istituto verginelle e dell’allora Orfanotrofio provinciale, oggi Istituto per geometri. Incoraggiò opere come l’Unitas Catholica a fondo Versace, dove ancora oggi pulsa il cuore della carità di questa città. Fu così che egli impresse il suo ritmo, rapido e sicuro, a tutta la diocesi; ed essa andò modellandosi su di lui, sempre il primo ad animare e sorreggere, raggiungendo vertici di fervore, di iniziativa, di organizzazione e di esemplare disciplina e comunione. Nacquero così, negli anni, le opere che testimoniano ancora oggi, il cuore di un vescovo «che non si stancò mai di essere padre e compagno di cammino dell’uomo soprattutto del debole e dell’orfano, dell’incompreso e dell’emarginato». Ebbe in don Italo Calabrò il suo fedele esecutore. La Piccola Opera Papa Giovanni e l’Agape, sono le intuizioni dell’amore e i percorsi di fede protesa alla speranza.

Nel “Parallelo 38” l’onorevole Reale ha raccolto una mia piccola testimonianza: 15 agosto 1961, noi chierici in vacanza a Cucullaro di Gambarie siamo raggiunti dalla puntuale telefonata del nostro arcivescovo, in vacanza, si fa per dire, a Sant’Angelo di Melia: «I pastori vi aspettano anche oggi sui piani dell’Aspromonte». Fa caldo ed è un giorno particolare. Noi giovani, anche se chierici, preferivamo quel giorno goderci una festa certamente cristiana: l’Assunta con incrocio laico, il ferragosto. Tanta gente a Gambarie. Partimmo con monsignor Giuseppe Cassone, rettore del seminario, cugino dell’attuale arcivescovo Cassone. Sulla macchina le nostre critiche: «Lui, il vescovo al fresco e noi su questi viottoli polverosi». La robusta Volkswagen sopportava le nostre critiche e le crepe in quelle che qualcuno osava chiamare strade. Arrivate alle capanne dei pastori, oggi – grazie a Dio – civili abitazioni se non dei bei villini, troviamo fuori di una di quelle vecchie capanne una 600. La riconosciamo come quella del segretario monsignor Lia. Ma entrati vi troviamo insieme al segretario il buon vescovo che ci aveva preceduti e aveva preparato la gente e l’altarino per la celebrazione della Santa Messa. Ci lasciò lì perché doveva raggiungere altra postazione di servizio. Una grande lezione, una di quelle che formano l’uomo e il futuro pastore. Chi presiede con amore, precede con amore. Ma permettetemi che ricordi insieme a voi che monsignor Ferro non aveva molti orari prestabiliti, infatti era signore del tempo e mai schiavo di esso, pronto a partire sempre, dovunque la necessità o l’opportunità richiedesse la presenza della sentinella di Dio, del padre amoroso. Il buon Alessio, suo autista, era ormai abituato ad essere chiamato a tutte le ore del giorno. L’imperativo era sempre lo stesso: andare, partire. La destinazione spesso la conosceva in macchina, come in quel caldo pomeriggio del mese di luglio del 1961. Ore 14.30 si parte, con destinazione Melia di Scilla. I giornali locali avevano dato una notizia che non lasciava pace al cuore del padre. Una giovane madre uccisa dall’amante del marito, entrambi assicurati alla giustizia, cinque orfani affidati alla nonna. Nel vecchio casolare, accompagnati dal parroco, arriva il vescovo. La sorpresa non fa diminuire lo sgomento; si invoca la mamma, il vescovo decide subito: bisogna affidare questi figlioli a delle famiglie dove una mamma si prenda cura di loro. Solo Rocco, portatore di handicap, andrà in Istituto mentre Mariano, il più grande, scenderà subito con lui. Sono le ore 19 quando nel cortile della curia entra la macchina del vescovo. Giovane chierico mi aggiravo da quelle parti. «Hai un letto in più a casa tua?». Imbarazzato per questa domanda continuavo a guardare con una certa curiosità quel ragazzo sceso dalla macchina dallo sguardo smarrito e col volto triste e impaurito. «È Mariano, un nostro amico, lo affido per qualche tempo alla tua mamma, la sua da ieri è in paradiso; farà le vacanze con te, abbi cura di lui e preparalo alla prima Comunione». Il ragazzo, non ancora quattordicenne, dà uno sguardo fuggevole al vescovo, ha ancora difficoltà a distaccarsi da lui, poi, quasi rassegnato, accenna un saluto: «Buonasera vescovo», e mi segue. I ricordi dei giorni precedenti, la mamma uccisa dinnanzi a lui mentre erano in campagna, la sua fuga per salvarsi da quella donna travestita da uomo, da lui riconosciuta e ingiuriata, i carabinieri in casa che portano via il papà che urlava e gridava un’innocenza mai riconosciuta, resteranno sempre nel cuore e nella mente di Mariano fino alla morte avvenuta in giovane età. Farà ombra a quelle tristi immagini e sarà viatico nel suo breve e difficile cammino la cara e dolce immagine di un vescovo padre, il suo largo sorriso, il suo penetrante sguardo, la festa della prima comunione da lui preparata e celebrata a Cucullaro, il costante interesse per la sua famiglia, che in un brutto giorno di odio e di passione era stata distrutta. Portandolo a casa, quella sera, ho ricevuto la seconda lezione della giornata. Prima quella del mio vescovo, poi quella della mia mamma che, accogliendolo con gioia e la responsabilità di una madre, lo mise subito a suo agio dimostrando anche di aver capito quanto monsignor Ferro le aveva detto dieci anni prima incoraggiandola a farmi entrare in seminario: «Lo lasci entrare, non perde un figlio, un giorno sarà madre di tanti altri». Disegnava così la missione delle mamme dei sacerdoti. È uno dei tantissimi episodi che hanno reso ricca la mia vita, episodi, che raccolti insieme, da quanti li conserviamo «meditandoli nel cuore» come fonte limpida e genuina della nostra formazione cristiana e sacerdotale, ci darebbero la lettera pastorale più bella scritta da un vescovo dalla gestualità semplice e dal grande animo. Una che ha continuato a scrivere, inchiodato alla sedia di sofferenza e di silenzio; non correva per le nostre strade e per i nostri monti, perché col suo sorriso e col suo sguardo ci ha fatto comprendere il segreto della sua missione: «Corre per il Signore chi sa fermarsi quando Lui lo vuole». Non mancarono certo nei ventisette anni di servizio episcopale le lettere inviate «ai suoi dilettissimi figli». Da esse traspare la sua fede semplice e sicura: non complicata da raziocini, nemmeno mediate da adattamenti culturali, ma tutta via limpida e solida, operosa e vitale. Monsignor Zoccali in occasione del venticinquesimo anniversario di ordinazione episcopale ha curato la raccolta delle venticinque lettere, evidenziando i punti cardine e le idee– valori emergenti che sono stati: la carità, la predilezione dei poveri, la giustizia sociale, il valore assoluto della persona umana portatrice di diritti originari e inalienabili, il valore della libertà di difendersi contro ogni oppressione, di strutture o sistemi alienanti e disumanizzanti, la testimonianza coraggiosa della verità contro qualsiasi mistificazione o deformazione. L’uomo che così ci formava come uomini e cristiani, fu anche preoccupato di dare a questa città e alla sua diocesi spazi culturali e strutture adeguate. La Scuola di servizio sociale, l’Istituto superiore di Scienze religiose e il Centro San Paolo abbinato all’auditorium San Paolo. Promosse insieme a persone illuminate l’avvio di quella realtà culturale reggina che fu il Consorzio per l’istituto universitario di architettura, che diede inizio a quello che oggi è una grande realtà, la nostra Università. Fece celebrare a Reggio una delle più significative Settimane sociali dei cattolici italiani e una delle prime Settimane liturgiche con la presenza del cardinale Celso Costantini. Costruì chiese, opere di ministeri pastorali e culturali, anche nei più remoti paesi della provincia. Monsignor Caruso fu l’intelligente e operativo esecutore. Nella fatica delle opere e nella pazienza dei giorni monsignor Ferro conobbe la passione del suo popolo non più per eventi naturali ma per la protervia e l’arroganza degli uomini. Giunse infine la tormenta: i fatti di Reggio. Storia nota che vide nell’assenza assoluta di una classe politica monsignor Ferro vescovo e console di questa città. Riferimento unico di un popolo stremato dalla violenza delle istituzione e di una stampa asservita al potere. Nella notte del 17 settembre 1970, una delle ore più drammatiche della nostra storia recente, salvò, con il suo intervento, la città da un immane disastro (era stata svaligiata un’armeria). Il 20 febbraio 1971 subì l’umiliazione delle monetine gettate in faccia da qualche esasperato che non voleva più accogliere l’invito del padre alla pacificazione degli animi e non alla resa. La civile protesta non doveva essere trasformata in rivolta come in alcuni casi era successo. Dalla chiesa di Loreto, da Sbarre in fiamme, il vescovo ritornò nel suo episcopio umiliato, ma sereno. Né lo ripagò per tanta sofferenza il calice del presidente Saragat che così voleva ringraziare per l’opera di pacificazione assolta in quella dura esperienza. Riconoscimento tardivo dopo la canea di uomini politici che avevano cercato di infangare la sua persona. Certamente convinto di vivere così l’umiliazione del suo popolo «dal quale niente e nessuno, dirà nel suo messaggio d’addio alla città di Reggio e alla sua diocesi, mi potrà separare». Parafrasando una celebre frase di Sant’Agostino si può dire che «amò questa chiesa, restò in questa chiesa, fu questa chiesa». Negli ultimi anni fu un crocifisso appassionato. Oggi nella gloria del suo Signore e nel cuore dei suoi reggini che, elevandogli nella nostra cattedrale un monumento, gli hanno voluto dire “grazie” e ancora grazie per quello che è stato ed è per questo popolo, per la sua storia. Dinanzi ad esso ci soffermeremo pregando, leggeremo quel nome: Giovanni Ferro, arcivescovo e lo chiameremo ancora padre e maestro della nostra vita.