Cultura

Un palinsesto di Tolomeo

Il reperto è stato letto grazie all’uso delle tecniche non invasive di imaging multispettrale

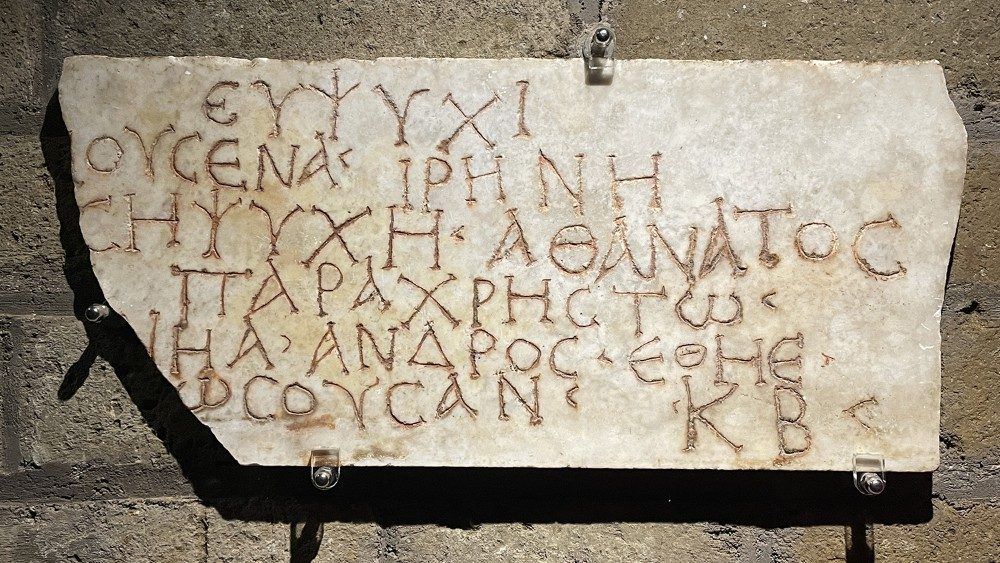

Un gruppo di ricercatori francesi del Centre Léon Robin de recherches sur la pensée antique del Consiglio nazionale delle ricerche scientifiche di Parigi è riuscito a decifrare un manoscritto inedito del VI-VII secolo scritto da Tolomeo (100-180 d.C.). Il reperto è stato rinvenuto, insieme ad altri palinsesti scientifici, dentro un’antica copia dell’enciclopedia “Etimologie” del vescovo Isidoro di Siviglia, e oggi è conservato nella Biblioteca Ambrosiana di Milano. Il team d’Oltralpe, guidato da Victor Gysembergh, comprende, tra gli altri, Alexander Jones dell’Institute for the Study of the Ancient World dell’Università di New York e Pascal Cotte della Lumière Technology. L’indagine sul manoscritto rientra nel progetto “Rescapalm” sulla decifrazione di testi antichi, a cura della Sorbona e del Cnrs francese. Il palinsesto latino attribuito a Tolomeo fu sottoposto, intorno all’VIII secolo, ad un’operazione di riutilizzo, e non di censura, ad opera dei monaci dell’abbazia di San Colombano a Bobbio (Piacenza), i quali cancellarono la versione originale in greco preferendo l’idioma romano. “Non solo la natura del testo non interessava ai monaci dell’abbazia di Bobbio, ma il suo contenuto era probabilmente del tutto incomprensibile per loro” ha ipotizzato Gysembergh. Gli antichi trattati scientifici e filosofici, di cui spesso si ignorava la reale provenienza, avevano pochi lettori in questo monastero, per cui i monaci si dilettavano nell’attività di copiatura e di riciclaggio. Inoltre, nell’Italia dell’VIII secolo il greco aveva subito una battuta d’arresto rispetto al latino, per cui tanti manoscritti dell’abbazia di Bobbio furono dispersi nelle biblioteche europee a partire dal tardo Medioevo. Il manoscritto tolemaico finì nelle mani del cardinale, teologo e filologo classico Angelo Mai che, nel 1819, cercò di leggere il contenuto senza però riuscirci. Dopo tanto tempo, a gennaio 2020, gli esperti hanno impiegato le tecniche non invasive di imaging multispettrale, grazie alle quali l’inchiostro nascosto sulle pagine è stato evidenziato meglio, rendendo più agevole la lettura dei versi in greco. Il palinsesto parla di uno “strumento armillare, un complesso assemblaggio di anelli metallici annidati e mobili che possono essere utilizzati per osservazioni e/o calcoli astronomici” ha aggiunto Jones. Si tratta nello specifico del “meteoroscopio”, un mezzo di navigazione e didattico inventato da Tolomeo per assolvere a funzioni astronomiche. Vari testi antichi ne danno una descrizione, tra cui il libro dello stesso Tolomeo sulla cartografia, Geografia, di cui il manoscritto ritrovato è solo un estratto.

Astronomo, matematico e geografo egizio, vissuto durante il II secolo in epoca imperiale, Claudio Tolomeo possedeva grandi conoscenze scientifiche. Di lingua e cultura greca, operò ad Alessandria d’Egitto, allora prefettura d’Egitto dell’Impero Romano, dedicandosi fra il 127 e il 141 d.C. alle osservazioni astronomiche. La scarsità di informazioni biografiche è sopperita dall’immensa fama conquistata nel corso dei secoli dall’antico scienziato, che lega il suo nome ad un modello di spiegazione dei movimenti celesti destinato a resistere fino all’età moderna. Si occupò, tra le altre cose, di matematica e di trigonometria, applicando la sua teoria alla costruzione di astrolabi e di meridiane, e dei fenomeni di riflessione e di rifrazione della luce di cui offre una spiegazione esaustiva nell’opera Ottica. Tolomeo cercò di rendere l’astrologia una disciplina scientifica, dotata di un assetto rigoroso con precise corrispondenze geometriche e deduzioni logiche. Nel compendio Tetràbiblos svelò i limiti dei comuni manuali astrologici del tempo, che davano previsioni arbitrarie sulla base di elementi magici e occulti. Secondo Tolomeo, l’errore nelle predizioni era da ricercare nell’incapacità umana di cogliere il funzionamento delle influenze degli astri da cui, a suo avviso, derivava il destino degli esseri umani. Nell’opera Almagesto il famoso geografo espone quella che, fino al Rinascimento, fu la teoria prevalente circa la natura del sistema solare, il geocentrismo, in base alla quale la terra, di forma sferica, resta fissa al centro del sistema solare e tutti gli altri corpi celesti le ruotano attorno. Fa anche un elenco dei mezzi matematici di calcolo necessari per effettuare le osservazioni astronomiche, attingendo al catalogo stellare dell’antichità di Ipparco di Nicea. Nell’opera Geografia, invece, Tolomeodefinisce un sistema di latitudini e di longitudini che, pur contenendo numerosi errori, influenzò i cartografi per centinaia di anni. La latitudine era misurata a partire dall’equatore, come avviene tutt’ora, mentre per le longitudini venne fissato il Meridiano 0 in corrispondenza del territorio più occidentale di cui lo studioso fosse a conoscenza: le attuali Isole Canarie. In quest’opera l’astronomo parla del meteoroscopio, di cui fornisce una descrizione dettagliata circa le tecniche di assemblaggio e le modalità di funzionamento. Il suo uso è finalizzato ad eseguire osservazioni o a calcolare altezze e distanze, tenendo presente i corpi celesti sparsi nel cosmo, determinando così la latitudine in gradi dall’equatore, la data di un solstizio o di un equinozio o la posizione di un pianeta nello zodiaco. Il palinsesto scoperto e ora decodificato parla ancora di questo strumento che, all’epoca di Tolomeo, aveva una grandezza di mezzo metro. “Abbiamo scoperto sei pagine dedicate al Meteoroscopio, uno strumento citato da Tolomeo nella sua Geografia, uno dei suoi trattati più noti” ha detto Gysembergh. È uno documento unico e raro perché contiene la descrizione precisa di uno strumento e il suo ambito di riutilizzo, il che rappresenta qualcosa di eccezionale nella produzione tolemaica.