Attualità

Le parole del Covid. Quando un termine diventa stigma sociale

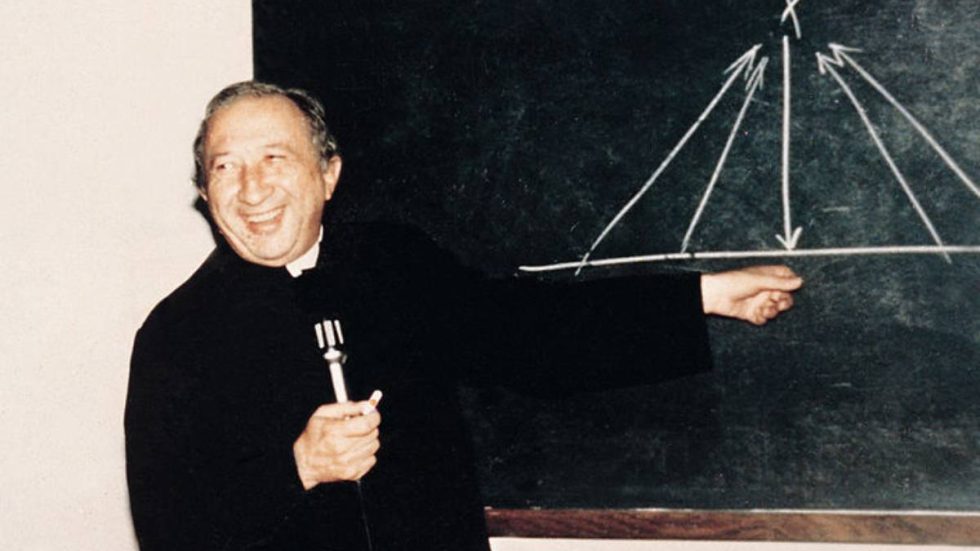

La ricerca di Domenico Barbuto, antropologo e docente Unical sulle espressioni che descrivono il virus

Col passare dei giorni e dei mesi abbiamo imparato a chiamarlo Covid o, in maniera più scientifica, SarsCov-2. In realtà all’inizio era semplicemente il coronavirus oppure il nuovo coronavirus; e contemporaneamente era il virus cinese, con un’accezione alquanto negativa.Di questo e altro si è occupato Domenico Barbuto, docente di Antropologia dell’Università della Calabria e del Liceo delle scienze umane “De Vincenti” di Rende, nell’articolo pubblicato nel volume ‘Diari di una pandemia’ della rivista ‘Narrare i gruppi’. Com’è cambiato, insomma, il linguaggio durante la pandemia e quali parole abbiamo imparato ad utilizzare tanto da farle entrare all’interno dell’uso quotidiano dei termini? ”Durante il periodo della pandemia, mi avevano chiesto di scrivere qualcosa sugli effetti della stessa. Ho realizzato una analisi della terminologia che si utilizzava nel periodo, un universo magico dell’utilizzo e talvolta anche dell’abuso dei termini” – afferma Barbuto a PdV. “Come antropologo, con i nomi e le parole ci lavoriamo e cerchiamo di dare un senso anche perché il nome rappresenta quello che si vuole comunicare”. Così, la ricerca di Barbuto è partita proprio dal senso e dal significato delle parole, nella consapevolezza che i nomi non sono semplicemente lettere poste l’una accanto all’altra, ma hanno un valore. Così, all’inizio, il Covid è stato chiamato ‘virus cinese’ o ‘virus di Wuhan’, secondo “le parole pronunciate dall’ex presidente Trump”. “Per gli antropologi – spiega Barbuto – i nomi possono essere profondamente conseguenti perché definiscono i mattoni del mondo ed etichettando il virus come ‘virus cinese’. Con questa espressione si veicola da un lato il senso del disagio e dall’altro anche di minaccia”. In sostanza, può un virus essere identificato con un popolo senza assumere una accezione dispregiativa o limitata e comunque scorretta? “Nel caso dell’espressione ‘virus cinese’ ci troviamo dinanzi a una sorta di metafora per definire qualcosa di sconosciuto e di astratto come il virus. Ma questi termini inducono ad associare l’infezione a una etnia, scaricando tutta l’attenzione e la colpa sugli altri. Così scatta una sorta di idiosincrasia verso i cinesi, è una espressione razziale”. Barbuto ha esaminato “come nel corso dei secoli abbiamo deciso di dare un nome alle cose che possono ucciderci. Così ho realizzato una storia della nomenclatura delle malattie del passato”. Si pensi che la tubercolosi era considerata “la malattia del consumo perché le vittime venivano consumate dalla loro malattia. O pensiamo alla sindrome di down, per la quale si utilizzava il termine mongoloide in senso offensivo. Il termine nasce dalla popolazione mongola, i cui tratti somatici rimandano alle persone con sindrome di down. In sostanza, “a noi spesso basta una parola alterata per creare una serie di azioni che arrivano a stigmatizzare, e in questo caso vittima ne è stata la comunità cinese. Anche per la spagnola fu così, perché, se ci si pensa, proveniva invece dalla Gran Bretagna”. Da antropologo, Barbuto sottolinea che “questi stigma servono a trovare un capro espiatorio per ciò che è sconosciuto”, così definendo una colpa. “Abbiamo sentito parlare di guerra o di metafore belliche, sentiamo parlare di una serie di azioni verbali che hanno generato una informazione spesso e volentieri distorta della realtà”. Tutto questo non fa che alterare la descrizione della realtà.“Utilizziamo le parole – l’invito di Barbuto – ma sappiamole utilizzare perché fuori di qualsiasi contesto le parole hanno ripercussioni notevoli”.

Col passare dei giorni e dei mesi abbiamo imparato a chiamarlo Covid o, in maniera più scientifica, SarsCov-2. In realtà all’inizio era semplicemente il coronavirus oppure il nuovo coronavirus; e contemporaneamente era il virus cinese, con un’accezione alquanto negativa.Di questo e altro si è occupato Domenico Barbuto, docente di Antropologia dell’Università della Calabria e del Liceo delle scienze umane “De Vincenti” di Rende, nell’articolo pubblicato nel volume ‘Diari di una pandemia’ della rivista ‘Narrare i gruppi’. Com’è cambiato, insomma, il linguaggio durante la pandemia e quali parole abbiamo imparato ad utilizzare tanto da farle entrare all’interno dell’uso quotidiano dei termini? ”Durante il periodo della pandemia, mi avevano chiesto di scrivere qualcosa sugli effetti della stessa. Ho realizzato una analisi della terminologia che si utilizzava nel periodo, un universo magico dell’utilizzo e talvolta anche dell’abuso dei termini” – afferma Barbuto a PdV. “Come antropologo, con i nomi e le parole ci lavoriamo e cerchiamo di dare un senso anche perché il nome rappresenta quello che si vuole comunicare”. Così, la ricerca di Barbuto è partita proprio dal senso e dal significato delle parole, nella consapevolezza che i nomi non sono semplicemente lettere poste l’una accanto all’altra, ma hanno un valore. Così, all’inizio, il Covid è stato chiamato ‘virus cinese’ o ‘virus di Wuhan’, secondo “le parole pronunciate dall’ex presidente Trump”. “Per gli antropologi – spiega Barbuto – i nomi possono essere profondamente conseguenti perché definiscono i mattoni del mondo ed etichettando il virus come ‘virus cinese’. Con questa espressione si veicola da un lato il senso del disagio e dall’altro anche di minaccia”. In sostanza, può un virus essere identificato con un popolo senza assumere una accezione dispregiativa o limitata e comunque scorretta? “Nel caso dell’espressione ‘virus cinese’ ci troviamo dinanzi a una sorta di metafora per definire qualcosa di sconosciuto e di astratto come il virus. Ma questi termini inducono ad associare l’infezione a una etnia, scaricando tutta l’attenzione e la colpa sugli altri. Così scatta una sorta di idiosincrasia verso i cinesi, è una espressione razziale”. Barbuto ha esaminato “come nel corso dei secoli abbiamo deciso di dare un nome alle cose che possono ucciderci. Così ho realizzato una storia della nomenclatura delle malattie del passato”. Si pensi che la tubercolosi era considerata “la malattia del consumo perché le vittime venivano consumate dalla loro malattia. O pensiamo alla sindrome di down, per la quale si utilizzava il termine mongoloide in senso offensivo. Il termine nasce dalla popolazione mongola, i cui tratti somatici rimandano alle persone con sindrome di down. In sostanza, “a noi spesso basta una parola alterata per creare una serie di azioni che arrivano a stigmatizzare, e in questo caso vittima ne è stata la comunità cinese. Anche per la spagnola fu così, perché, se ci si pensa, proveniva invece dalla Gran Bretagna”. Da antropologo, Barbuto sottolinea che “questi stigma servono a trovare un capro espiatorio per ciò che è sconosciuto”, così definendo una colpa. “Abbiamo sentito parlare di guerra o di metafore belliche, sentiamo parlare di una serie di azioni verbali che hanno generato una informazione spesso e volentieri distorta della realtà”. Tutto questo non fa che alterare la descrizione della realtà.“Utilizziamo le parole – l’invito di Barbuto – ma sappiamole utilizzare perché fuori di qualsiasi contesto le parole hanno ripercussioni notevoli”.