Primo Piano

Roberto Riccardi. In difesa di una “fragile bellezza”

L’intervista al generale del Nucleo TPC. Da oltre mezzo secolo i Carabinieri Tutela Patrimonio Culturale recuperano beni e opere d’arte

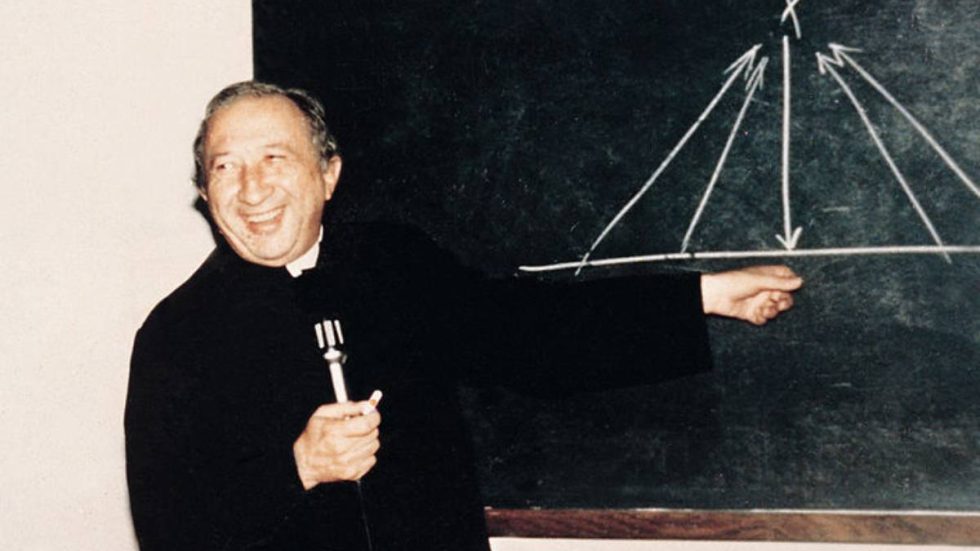

«Il recupero di un’opera d’arte o di un reperto storico da parte dei miei uomini è sempre un momento umanamente toccante, a prescindere dal valore economico intrinseco. Un’operazione di investigazione che va a buon fine è essenziale ai fini della ricerca storica, da cui derivano gli elementi fondamentali per la ricostruzione della nostra identità culturale». Parole significative, se a esprimerne tutto l’alto senso civico degli uomini della Benemerita, è chi lavora ogni giorno al loro fianco, il generale di Brigata, Roberto Riccardi, comandante dei Carabinieri Tutela Patrimonio Culturale (TPC) dal 2019. Lo abbiamo incontrato a Villa Rendano, in occasione della presentazione del suo libro Detective dell’arte. Dai Monuments Men ai carabinieri della cultura (Rizzoli). Si tratta di un ritorno: Riccardi aveva già prestato servizio a Scalea e, poi, nel nucleo investigativo di Cosenza. Una personalità eclettica, quella di Riccardi, che si presenta con la piena consapevolezza del suo ruolo e di quello del suo Comando all’interno dell’Arma dei Carabinieri senza dimenticare, però, l’altra metà della sua anima di scrittore e di giornalista, come direttore de Il Carabiniere. Una sintesi a dir poco perfetta per un uomo che ha fatto della cultura e della legalità il suo “pane quotidiano”.

Quale è il ruolo e la storia dei Carabinieri Tutela Patrimonio Culturale?

Nei secoli, opere d’arte e monumenti, a loro modo, sono state “vittime” indifese di spoliazioni in tempo di guerra o di appropriazioni indebite da parte di organizzazioni criminali gestite dalle mafie, oggi non più soltanto a livello locale, a svantaggio dell’intera collettività. In Italia, dal 1969 le operazioni di tutela e di investigazione, condotte sia sul suolo nazionale che all’estero per il recupero di oggetti illegalmente trafugati del patrimonio storico, artistico e monumentale sono garantite dall’Arma dei Carabinieri e, nello specifico, dal mio Comando che nasce da un’idea precisa del nostro costituente: l’articolo 9 indica che «la Repubblica tutela il paesaggio e il patrimonio artistico e culturale della Nazione». L’idea nasce dal ricordo terribile delle devastazioni durante l’ultimo conflitto bellico mondiale, che hanno arrecato gravi danni, con bombardamenti in siti di rilievo come Pompei. L’allora Ministero dell’Istruzione e l’Arma dei Carabinieri vararono il primo nucleo di quello che oggi è il Comando, funzionalmente dipendente dal MiBACT.

Chi sono i Monuments Men citati nel suo libro?

Già durante la Seconda guerra mondiale erano stati arruolati critici d’arte, archeologi, archivisti provenienti da diversi paesi, i Monuments Men, che riuscirono a localizzare e recuperare oggetti di rilevanza artistica. Il loro compito, in particolare, consisteva nel proteggere monumenti e opere artistiche dalla distruzione da parte delle truppe naziste dedite alle spoliazioni. Quindi, possiamo definirli come i nostri naturali precursori. A loro, tra l’altro, è stato dedicato qualche anno fa anche un film, che è stato importante anche per far conoscere a moltissimi il ruolo dei Carabinieri al servizio della cultura.

Quanti sono i beni recuperati nel corso di questi cinquantuno anni?

Si tratta di tre milioni di beni recuperati e un milione e trecentomila falsi sequestrati. Tuttavia il nostro nucleo difende le opere d’arte anche da altri nemici: calamità ambientali improvvise o incuria.

Mafie e beni culturali: in Calabria diverse sono le aree interessate da questo cancro. Che cosa può raccontarci in merito?

Lo scorso novembre è stata portata a termine un’operazione importante a cura dei Carabinieri del Nucleo Regionale della Calabria, quindi del nucleo di Cosenza. Anche in questo caso si è configurata la solita filiera: gli scavi clandestini effettuati da tombaroli che portano reperti archeologici nel Nord Italia o fuori dai confini, in Francia, in Germania, nel Regno Unito o in Serbia. Spesso i tombaroli, a prescindere dal grado di istruzione, hanno conoscenze archeologiche di rilievo: ci sono famiglie antichissime che si passano, di padre in figlio, le tecniche per trafugare reperti, alla ricerca delle tombe e dei loro corredi funebri. Di giorno perforano con lo “spillone”, anche se oramai usano strumenti sofisticatissimi e poi, nel silenzio della notte, vanno a recuperare quanto trovato. Naturalmente, l’operazione di indagine su un reperto trafugato è più difficile: di ciò che viene trafugato dal terreno ne è conoscenza solo il tombarolo stesso. L’indagine, quindi, procede dalla “fine”, cioè da quando questi beni appaiono sul mercato, cercando di ricostruire tutti i vari passaggi.

Carabiniere e scrittore: due facce di una stessa medaglia. Leggendo i suoi testi traspare un forte coinvolgimento e una passione anche per le arti. Come nasce la sua sensibilità verso la scrittura e verso l’arte?

Devo a mia madre Tina l’amore per la scrittura e la sensibilità al bello. Essendo lei un’insegnante di lettere, sin da quando ero piccolo ha curato la mia formazione culturale, facendomi leggere e portandomi a visitare le città d’arte italiane. Una sera mise sul mio comodino un romanzo che mi ha aiutato a capire quale fosse la mia strada. Si trattava del romanzo di Sciascia Il giorno della civetta, in cui vi era un ufficiale dei Carabinieri straordinario, Bellodi, che combatteva i fenomeni criminali del Sud. Io sono un uomo del Sud, essendo originario di Bari: a un certo punto la mia scelta è stata quella di arruolarmi, ma è rimasta fortissima la mia passione per la letteratura, per le arti figurative e per la storia. E, quindi, a un certo punto le mie passioni si sono fuse e sono diventate anche il mio lavoro nell’Arma dei Carabinieri; sono solo un fortunato mortale che fa un lavoro che ama. L’Arma dei Carabinieri è la mia vita: l’indagine è il segno distintivo del mio percorso lavorativo e di scrittore. Le due dimensioni si sono incontrate e adesso convivono felicemente.

La sua attività di scrittore è iniziata con Sono stato un numero. Alberto Sed racconta, la testimonianza su di un sopravvissuto al campo di sterminio di Auschwitz. Che cosa leggeva nello sguardo di Alberto, al di là delle parole dette mentre raccontava i giorni da deportato?

Alberto non aveva mai raccontato la sua storia. Ho sempre letto nel suo sguardo una grandissima profondità e questo vale per Alberto nello specifico perché lui era fatto così, lui non aveva traccia di odio. Lui ha risposto a quello che gli hanno fatto con l’amore, alla morte con la vita. Tornato dal lager si è sposato, ha avuto tre figlie e adesso ci sono sette nipoti, quindi la sua risposta è stata “un albero” generativo. Un’altra cosa per declinarne meglio la profondità: ho osservato Alberto molto da vicino in questi ultimi dodici anni: è mancato il 2 novembre scorso e io gli sono stato vicino per dodici anni vivendolo davvero come un secondo padre e, d’altro canto, raccontare l’esperienza di un sopravvissuto non è qualcosa che si può vivere in superficie. Dopo quest’esperienza Alberto sapeva non soltanto chi era quella persona che stavamo incontrando, ma anche chi sarebbe stato nel lager perché aveva visto la natura umana alla prova della più grande tragedia dell’umanità recente. Era capace di guardare oltre l’apparenza e quello che poteva avvenire in un’esistenza normale. Io so che lui sapeva esattamente, meglio di me, chi io sarei stato ad Auschwitz, in cui non c’erano solo vittime e carnefici, ma c’erano anche gli indifferenti, la possibilità di essere complici, di non resistere alla tortura, di essere cinici o di essere, invece, straordinariamente generosi e solidali. Concludo il libro con questa domanda: spesso nella Shoah si chiede “dove era Dio” o “dove era l’uomo”; io mi sono chiesto, soprattutto, dove sarei stato io in quella geografia così complessa di indifferenti, di vittime, di carnefici, di persone che approfittavano dell’occasione per prendere qualcosa che non spettava oppure avrei fatto parte di persone che, con grandissimo coraggio, cercavano di aiutare quanto potevano rischiando tantissimo. E Alberto aveva memoria soprattutto di queste persone: un piccolissimo gesto nei suoi riguardi o nei confronti della sua famiglia lo ricordava con straordinaria dovizia di particolari, mentre non rammentava un solo nome di un carnefice. Nemmeno uno.

Da poco è stato il primo anniversario della scomparsa di Andrea Camilleri. So che ha avuto modo di intervistarlo. Che ricordo ha di lui?

Dirigevo ancora Il Carabiniere la nostra rivista mensile e pensai di dedicargli una rubrica intitolata I Limoni di Camilleri

Ritornando alla sua attività di scrittore. Quale è il suo personaggio a cui ha dato vita letteraria e al quale è più legato? Ogni personaggio che immagino e che poi prende vita in uno dei miei scritti è un po’ come un figlio e in ognuno di loro confluisce parte delle mie esperienze. Tuttavia, se dovessi sceglierne uno probabilmente Rocco Liguori, protagonista nei gialli Undercover. Niente è come sembra e La firma del puparo. Il cognome del personaggio è anche un omaggio a una persona che è stata cara a mio padre Umberto.