Giubileo

Una mostra sulle bolle dei Giubilei storici

Le Sale Paoline riaprono al pubblico dopo essere rimaste chiuse per molto tempo

Nel corso del Giubileo della Speranza è possibile accedere alle Sale Paoline dell’Archivio Apostolico Vaticano, adiacenti al Salone Sistino della Biblioteca Vaticana. Qui è custodito il ricco patrimonio documentale della Chiesa, che include le grandi disposizioni dei Pontefici e le carte attestanti l’opera di evangelizzazione a favore dei fedeli. Gli esperti di tutto il mondo potranno entrare in questi ambienti per svolgere le loro ricerche, attingendo alla vasta cultura ecclesiastica. Padre Rocco Ronzani, Prefetto dell’Archivio Apostolico, ha spiegato che l’apertura di queste tre storiche Sale è importante e ha un significato speciale: “la cultura è una porta aperta che chiunque può attraversare”. Adibite in passato a dimora dei Bibliotecari di Santa Romana Chiesa, e rimaste inutilizzate dopo la scomparsa del cardinale Cesare Baronio nel 1607, queste stanze sono un luogo prezioso in cui si può approfondire la storia dell’umanità. Tutto ciò in controtendenza rispetto al passato quando l’Archivio Apostolico o Segreto, voluto da Paolo V Borghese tra il 1610 e il 1612, era destinato esclusivamente alla fruizione da parte del Pontefice. Dal 1881, prima gli intellettuali e poi un pubblico più vasto si sono visti riconosciuto il diritto all’informazione e allo studio delle carte di quest’Archivio. Le Sale Paoline sono affrescate con immagini dei documenti riposti nei loro scaffali, oltre a presentare un arredo costituito da armadi di pioppi con le armi gentilizie dei Borghese, insieme a raffigurazioni di carattere storico. Le Sale ospitano in questo periodo la mostra Giubilei. Documenti rari dalle Collezioni Vaticane, organizzata dai Musei Papali in collaborazione con lo stesso Archivio Apostolico, visitabile durante tutto il Giubileo del 2025.

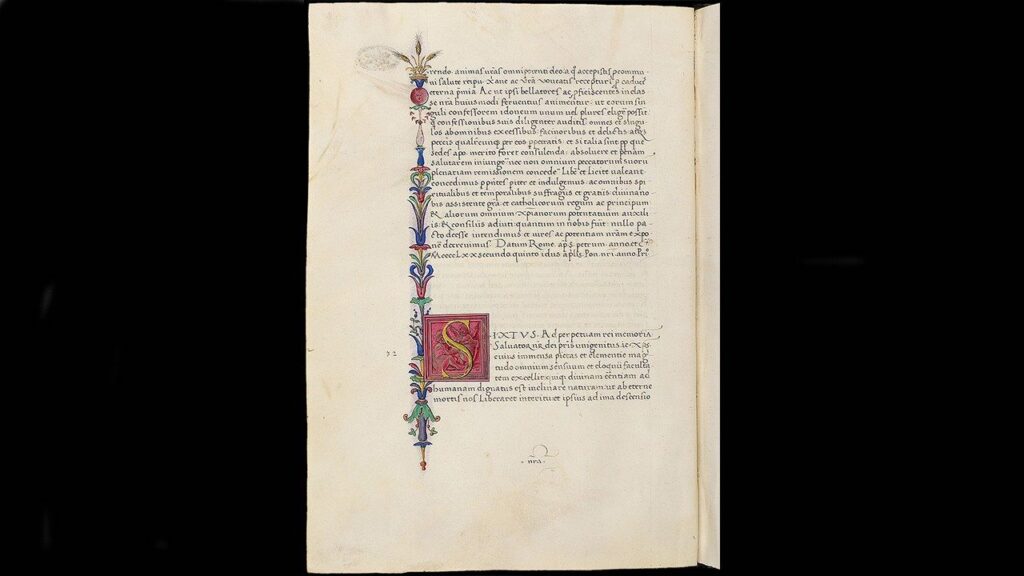

L’idea che sta dietro a questa retrospettiva è che si possa vivere meglio e più consapevolmente l’attuale tempo di grazia, prendendo visione dei documenti storici ufficiali con i quali i Papi, nel corso dei secoli, hanno indetto gli Anni Santi per la Chiesa Universale. “Esponiamo documenti di estremo interesse che sono emanati direttamente dall’autorità pontificia” – commenta il Prefetto dell’Archivio Apostolico – “Dalle bolle di indizione dei giubilei ad altri che riguardano la vita concreta dei pellegrini e l’accoglienza della città di Roma con tutte le disposizioni dei Pontefici affinché questa accoglienza fosse la più adatta ad un momento tanto importante della vita della comunità cristiana”. Tra le bolle di indizione temporaneamente esposte troviamo l’Antiquorum habet, con cui Bonifacio VIII inaugurò il primo Giubileo della storia nel 1300. Sarà possibile osservare quest’autografo per poco tempo, visto che sarà poi sostituito da una copia perfettamente conforme. Questo testo stabilì che il Giubileo cominciava a partire dal 24 dicembre 1299, giorno di Natale. Fu letto nella Basilica Vaticana, fu deposto sull’altare maggiore, poi affidato ai canonici del Capitolo della Basilica che lo conservarono nell’Archivio. Con esso si richiedeva l’effettuazione, da parte dei pellegrini, di 30 visite alle due Basiliche di San Pietro e di San Paolo durante il Giubileo, al fine di prendere le indulgenze. Non erano richieste elemosine e le indulgenze spettavano anche a coloro i quali, per cause di forza maggiore, erano impediti a recarsi all’ultimo momento nell’Urbe o per motivi legati a malattie. Il documento di Bonifacio VIII stabilì, inoltre, che la Chiesa doveva indire un Anno Santo ogni 100 anni. Con la bolla Ineffabilis providentia, emanata da Paolo II nel 1470, il periodo inter-giubilare fu portato a 25 anni, e fu data la possibilità, sia ai cittadini romani sia agli esterni, di lucrare più facilmente le indulgenze, in un periodo storico nevralgico caratterizzato dalla minaccia turca, dalla tanto invocata revisione della moralità da parte della Chiesa del tempo, dalle lotte tra il rigorismo etico di Savonarola e la curia romana a Firenze, in aggiunta all’invenzione della stampa nel XV secolo. La cadenza a 25 anni fu riconfermata da Sisto IV il quale, con la bolla Salvator Noster del 1472, si rivolse ai principi e alle autorità pubbliche del tempo, affinché agevolassero il percorso lungo la via Francigena dei pellegrini diretti a Roma per il Giubileo, con strade sicure e prezzi calmierati. In occasione del Giubileo del 1650, indetto con la bolla Appropinquat Dilectissimi Filii del 1649 da Innocenzo X, subito dopo la fine della guerra dei Trent’anni che aveva insanguinato tutta l’Europa, furono ordinati anche la pulizia e il decoro urbano, oltre agli affitti calmierati imposti con il bando sugli affitti voluto da Federico Sforza, camerlengo della Camera Apostolica. Ciò era finalizzato a dare ai pellegrini un’immagine ottimale della Città Eterna, sfatando il mito di una Roma malfamata e sporca. L’Archivio Vaticano, tra le altre cose, preserva anche i documenti attestanti le disposizioni della Santa Sede, volte ad evitare che gli affittuari giocassero con le finanze dei fedeli. La mostra fa sfoggio anche di alcune testimonianze scritte, circa la calorosa accoglienza che fu riservata ad alcuni pellegrini svizzeri e francesi, in occasione del Giubileo del 1700 indetto da Innocenzo XII con la bolla Regi Saeculorum del 1699, e concluso da Clemente XI. Innocenzo XII diede disposizione perché a Roma dominasse un clima favorevole alla preghiera e al pellegrinaggio, assicurando la mobilità dei credenti mediante il raccordo tra la Via Appia Antica e l’attuale Via Appia Nuova (oggi Appia Pignatelli). “Il tema dell’accoglienza è centrale in ciò che a noi interessa trasmettere del messaggio del Giubileo. È la traduzione dell’accoglienza di Dio nel suo cuore, attraverso il suo amore e la sua misericordia, che ci riconcilia ci rende persone nuove” ha detto il prefetto dell’Archivio Apostolico. La rassegna comprende anche bolle dei Giubilei del XX secolo, tra cui quella del 1925 Ubi Arcano Dei firmata da Pio XI, che si augurò di vedere riuniti a Roma tutti i vescovi, quale segno dell’unità della Chiesa. Il Pontefice spronò i pellegrini a superare le fatiche dopo la prima guerra mondiale, ricevendo i cristiani giunti nell’Urbe e celebrando continuamente lunghe funzioni. Il Giubileo del 1950 fu il primo svolto sotto i riflettori dei mass media, in particolare della radio, assumendo i connotati di un evento globalizzato. La bolla Iubilaeum Maximum di Pio XII prevedeva, tra le altre cose, l’ammodernamento delle strutture radiofoniche e televisive, per mostrare al mondo intero le bellezze italiane all’estero, favorendo così il boom turistico della penisola e un necessario quanto obbligatorio rinnovamento spirituale, nonostante il clima internazionale carico di tensioni e pieno di ferite, lasciate dal secondo conflitto mondiale. L’Anno Santo del rinnovamento e della riconciliazione, il venticinquesimo indetto dopo il Concilio Vaticano II, fu inaugurato con la bolla Apostolorum Limina di Paolo VI, il quale nel testo sottolinea l’importanza dei vocaboli “rinnovamento” e “riconciliazione” interiore. È nel profondo del cuore, infatti, che sta la radice del bene e anche quella del male. Proprio in quell’angolo del petto deve avvenire un cambiamento decisivo, un mutamento di mentalità e di scelta di vita, che aiuti la riconciliazione della Chiesa e sproni i popoli a vivere in armonia reciprocamente. Giovanni Paolo II firmò la bolla Incarnationis mysterium per il Giubileo del 2000, l’Anno Santo che traghettò il mondo cattolico nel terzo millennio “con lo sguardo fisso al mistero dell’incarnazione del Figlio di Dio”. L’evento fu segnato dal riconoscimento dei peccati dei cristiani commessi negli anni passati e dal bisogno di conversione, per recuperare il rapporto con Dio. Ci furono anche fermenti per un dialogo interreligioso ed ecumenico da rilanciare con forza, oltre alla folta presenza giovanile alla Giornata Mondiale della Gioventù. La mostra consta anche di alcuni strumenti che sono oggetti ricorrenti in ogni Anno Santo, tra cui mattoni, martelli, cazzuole, mezzi per l’apertura della Porta, manufatti in argento, avorio e pietre preziose, realizzati nel 1925 per Pio XI da Pio Cellini su un disegno di Biagio Biagetti, all’epoca responsabile artistico dei Musei Papali. Simbolo della mostra è l’insegna in marmo policromo del 1600, incisa sulla Porta Santa quando viene chiusa, indicante il luogo in cui veniva riposta la cassetta con le chiavi e le medaglie del Pontefice. C’è infine un bastone in bambù della metà del seicento, con l’immagine dell’Antico e del Nuovo Testamento dipinta in inchiostro nero, con lo stemma di Innocenzo X e la rappresentazione della Basilica Vaticana. Forse doveva appartenere ai pellegrini, che si recavano a Roma appoggiandosi a questi bastoni.